| (2021/8/18、2024/12改) |

| 名称 | 種類 | 目的 | 期間 |

| クラビット点眼液0.5% | 抗生物質 | 感染予防 | 1ヶ月 |

| リンデロン点眼液0.1% | ステロイド剤 | 術後炎症の発生予防 | 1ヶ月 |

| ジクロード点眼液0.1% | 非ステロイド剤 | 嚢胞様黄斑浮腫発生予防 | 2~3ヶ月 |

| セフカペンピボキシル 塩酸塩錠内服 |

抗生物質 | 感染予防 | 3~5日 |

| ポンタールカプセル内服 | 鎮痛剤 | 痛み止め | 1日3回まで |

一方、点眼薬は、どの眼科医院でも、抗生物質、ステロイド性抗炎症剤、非ステロイド性抗炎症剤の3種類が処方されます。それぞれ、1日4回点眼します。

なお、岡山大学では「抗生物質の全身投与(点滴、内服)は不要」と発表しています(白内障術後に予防的抗菌薬(抗生物質)の全身投与は必要か? )。

| ◆発表のポイント 抗菌薬(抗生物質)が効かない薬剤耐性菌が世界全体で増えており、薬剤耐性菌の感染で死亡する人が増えると予測されています。 世界保健機関 (WHO) では、2015年に薬剤耐性に関する活動計画(アクションプラン)が採択され、日本政府では2016年に薬剤耐性アクションプランを策定し、抗菌薬の適正使用(不必要に使わない、そして、使用量を減らすこと)を推進しています。 白内障手術では、術中、術後に抗生物質の点滴や内服が感染予防として行われてきました。 2016年4月から2022年10月の間に行った白内障手術について、2018年1月から段階的に抗生物質の点滴、内服を中止、2021年11月からは内服を中止しましたが、術後感染はありませんでした。 今回の調査から、術前からの抗生物質の予防点眼など眼局所での感染対策を行えば、術後感染は起こらず、抗生物質の全身投与(点滴、内服)は不要であるという根拠を示すことができました。 |

点眼は3ヶ月も必要?

点眼の期間については、次のような説明があります(術後点眼薬はいつまで | 伊丹市の眼科|宮の前眼科)。

| 基本的に、術後点眼薬の期間は、最近は1か月そこそこで終了ということがほとんどです。 白内障手術は、世界的にも手術件数はとても多いですが、術後点眼薬の期間は様々です。 日本白内障手術学会の統計のまとめを最近入手しましたが、日本における術後点眼期間の最も多い期間は、やはり約1か月。 ただし米国などでは、1~2週間と短期間のところも珍しくありませんし、無しといった施設もありました。 自分が受けるとしたら、さすがに無しは気持ちが悪いですが、不必要に長すぎるのは、耐性菌を作ったり、眼圧を上げたりといった副作用が心配になる場合もあります。 ですが、黄斑浮腫を起こさせないための、非ステロイド系消炎点眼薬は、長目が良いともいわれています。 |

「術後の点眼薬は術後の炎症をおさえ、傷口を細菌感染から守るために大変重要な薬で、最低約3ヶ月必要です」(おおや眼科クリニック)

「基本的には3カ月は毎日しっかり点眼」(白内障治療専門サイト アイケアクリニック)

「基本的に1ヵ月半から3ヵ月くらい」(森井眼科)

「手術後2か月」(岡山市北区の眼科-小山眼科医院)

「手術後の点眼薬は2-3ヶ月使用」(表参道眼科マニア)

「通常は術後2~3ヶ月程度」(中島眼科)

しかし、本当に3ヶ月も必要なのでしょうか。

角膜上皮が異物の侵入をブロック

まず、感染予防で処方される抗生物質について、考えて見ます。

白内障手術では、角膜に小さな切れ目を入れます。そして、傷口を縫合せずに手術が終わります。となると、傷口から細菌が侵入しないか気になります。

角膜は、上皮、実質、内皮によって構成されています(18.角膜の病気|目と健康シリーズ|三和化学研究所)。白内障手術では、切れ目は、黒目と白目の境目辺りに入れます。物を見るのは、黒目の中心部ですから、周辺部に切れ目を入れても特に影響はないものと思われます。

角膜上皮は、「皮膚をもたない角膜を守るバリアとして働いています。また外気から直接酸素を取り入れ、血液が通っていない角膜の細胞に供給しています。細胞同士が涙も通さないほどしっかりと組み合わさっていて、異物の侵入をブロックしています(18.角膜の病気|目と健康シリーズ|三和化学研究所)」ということですから、細菌の侵入から組織をがっちりと守っているようです。

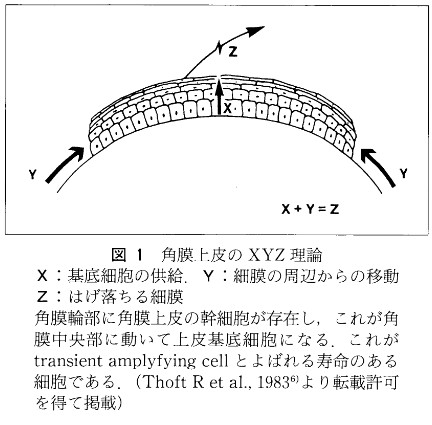

角膜上皮の新陳代謝の仕組みは次のようなものであると考えられています(角膜上皮幹細胞移植 - J-Stage)。上皮細胞は表面部分(Z)がはげ落ち、基底細胞が分裂し(X)はげ落ちた部分を埋めます。基底細胞には寿命があり、黒目の周辺部(角膜輪部)にある幹細胞が分裂し基底細胞を供給します。このようにして、角膜上皮は定期的には新しい細胞に入れ替わります。

角膜上皮の細胞は、5~7日ほどで新しく生まれ変わるということです(角膜に傷がついたらどうなる?角膜の傷(角膜ダメージ)の原因・症状・ケア方法)。

| 角膜上皮の細胞は新陳代謝が非常に活発で、通常5~7日ほどで新しい細胞に生まれ変わります(ターンオーバー)。 |

このように、「創傷治癒が大変遅い」ということは分かったのですが、ではどれぐらいの期間がかかるのかというと、ネット上では具体的な情報は見つかりません。

ただ、「砂ぼこりなどで目が汚れる可能性がある競技や、目を打撲する可能性がある競技は、1か月は控えてください(7.仕事・運動はいつからできますか? | 公益社団法人 日本眼科医会)」ということですから、1ヶ月経てば打撲にも耐えうるまで十分修復するといえそうです。

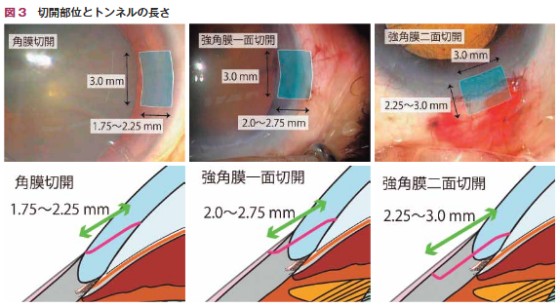

術後眼内炎は医療ミス?

白内障手術における、角膜の切れ目の入れ方は次のようになっています(白内障手術パーフェクトマスター)。切開の方法は2種類あり、角膜切開(左)は黒目と白目の境目から斜めに切れ目を入れます。強角膜切開(中央と右)は白目から斜めに切れ目を入れます。角膜切開は角膜の切れ目が露出することになりますが、出血はありません。強角膜切開は角膜の切れ目が露出しませんが、出血することがあります。私の場合、手術後に白目がかなり充血していたので、強角膜切開だったのかもしれません。いずれの方法でも、眼圧で傷口が押さえられるので、縫合の必要はありません。

角膜の表面は涙で覆われていて、「涙にはリゾチームという殺菌作用をもった物質が含まれており、微生物の侵入や感染を予防する働きをします」(涙の働きと構造|大塚製薬)。

手術後に細菌やウイルスが侵入する可能性があるのは、角膜の切り口からですから、角膜上皮が修復されれば危険はなくなると思われます。そこで、「手術後の感染症を防ぐため、術後1週間の洗顔・洗髪は控えてください(白内障手術を受ける方へ 知っておきたい白内障術後のケア)」と指示されます。

細菌やウイルスが侵入すると「急激な視力低下、霧視、眼痛を自覚し、充血」が起こりますから(感染性眼内炎)、患者自身が異変に気づくはずです。術後の眼内炎は、2000から3000例に対して1件の割合で起き、手術中に強毒菌が侵入して炎症を起こすものだそうです(術後眼内炎とは)。つまり、この説明からは、術後眼内炎は角膜の切り口から細菌が侵入することにより引き起こされるものではないということになります。手術中は、開いた切り口から器具を挿入するのですから、手術後の切り口が閉じた状態より、格段に危険度が増すことは容易に想像できます。

| 白内障手術後、眼の中で細菌が増殖し、化膿した状態になるのが術後眼内炎です。現在の日本では手術2000から3000例に対して1件の割合で起きています。眼内炎には2種類あります。早発性は術後2週間以内、ほとんどが術後3日から1週間の間に起こります。大多数の患者さんは家に帰っていらっしゃる時期ですので、病院でなく家で起こる合併症です。これは手術中に強毒菌が侵入して炎症を起こすもので、すぐに病院での処置が必要です。痛みを伴うこともあり、急激に視力がなくなります。もう一つの遅発性は早くても1ヶ月、大抵は数ヵ月後ぐらいに起こり、弱毒菌が原因です。症状が似ているため、虹彩炎との判別が難しいものです。 怖いのは早発性です。白内障の手術後の10日間は、手術した眼がちゃんと見えているかどうか自分でチェックして下さい。朝だけでなく夜も必要です。 |

術後眼内炎で医師の過失を認めた地裁判決では、次のように判断しました(白内障手術における合併症と過失について メディカルオンライン医療裁判研究会)。

| 1.

Aの眼内炎は,手術中に手術中の創口からAの左眼内に常在菌としての腸球菌が侵入したことによって発生したものと認められる。 2. 本件手術当時,白内障手術の術前無菌法として,実際に眼内炎の起因菌の上位に位置しているブドウ球菌や緑膿菌にも効果のあるタリビッドの点眼ないしは眼軟膏の塗布が一般臨床のレベルでも推奨され,実施されており,これを行えば常在菌として存在した腸球菌に対しても効果があったが,被告病院が行ったフルマリンの投与では,ブドウ球菌に対しては効果があるものの,次いで術後眼内炎の起因菌の多くを占める緑膿菌や本件における起因菌である腸球菌には効果がなかったといえる。したがって,O医師らは,術後眼内炎の防止のため,当時一般に行われていた水準の術前無菌法をとっておらず,腸球菌の滅菌を十分行わなかったということができる。 3. O医師は,自ら執刀した白内障手術が20例程度であったのであるから,その技術は未熟であった疑いがあるが,術式選択自体に問題はなかった。 超音波乳化吸引術における水晶体後嚢破裂の頻度は,4パーセント程度であるが,後嚢破裂が起きた場合には,起きなかった場合に比べて術後視力が劣ることが多く,また網膜剥離を起こすことも多いため,重篤な合併症として認識され,白内障手術を行う場合には特に後嚢破裂を起こさないよう注意すべきであるとされていること,後嚢破裂が起きる原因としては,主として術者の熟練度不足と患者側の年齢的要素があると考えられていること,初心者が超音波乳化吸引術を行う場合,術中合併症の発生頻度が高くなるが,これは,手術時間の長期化,手術中に眼内に器具を繰り返し挿入することが原因と推測されていること,眼内レンズ挿入が白内障手術の主流となるに従い術後眼内炎が多く見られるようになってきたが,その原因として,硝子体脱出等の術中トラブルを起こす手術手技,洗顔や術場器具の滅菌の不十分,眼内への頻繁な器具の出し入れ,不適切な抗菌剤の使用などが考えられること,白内障手術時に後嚢破裂が発生すると,硝子体が外部と直接接触するため感染が起こりやすくなり,硝子体切除や硝子体内の器具操作の有無にかかわらず感染の危険性が著しく増加するうえ,感染した場合には細菌の硝子体内への広がりを容易かつ迅速にすることによって眼内炎が重篤化し,網膜にダメージを与える危険性も高くなる。本件においては,超音波水晶体乳化吸引術を執刀したO医師が,水晶体核の乳化吸引中に誤って水晶体後嚢を超音波チップで吸いこんでしまい,後嚢破裂を起こしたが,これは,O医師が手術器具の操作,乳化吸引の手技などに熟達していなかったことによるものといわざるをえない。そして,これにより手術時間が延び,本来不要な手術器具の眼内への侵入,操作が増えるとともに,硝子体への細菌感染の危険性が格段に増加することになった結果,原告は,細菌性眼内炎に罹患したと認められる。 被告は,後嚢破裂は白内障手術において一定の割合で生じる合併症であると主張するが,本件では超音波チップで水晶体後嚢を吸引するという施術中のミスで後嚢破裂が生じたものであるから,ある割合で生じるからといってO医師の過失がなかったということはできない。 以上によれば,原告の眼内炎は,O医師らが当時一般に行われていた水準の術前無菌法をとっておらず,手術前の無菌化が十分でなかったことと白内障手術の執刀医となったO医師の手術ミスにより水晶体後嚢破裂を起こして感染症発症の危険性を増大させたこととが相まって発生し,その結果,原告の左眼は失明するに至ったと認められる。 |

このような医療事故が一定の割合で起こりうるのであれば、予防的に抗生物質を点眼して置く必要があるとも言えそうです。

しかし、次のように術後眼内炎を引き起こす細菌の種類は様々です。

| 術後1~2日目 | セラチア,腸球菌 |

| 術後4~7日目 | 黄色ブドウ球菌,CNSなどグラム陽性球菌 |

| 術後1カ月以上 | 弱毒の嫌気性のグラム陽性桿菌 |

上記裁判例における薬剤の予防的投与は次のとおりです。この事例においては、予防的投与の効果はなかったようです。なお、「水晶体後嚢破裂の頻度は,4パーセント程度」というのには、少し驚きました。

| 11/14 | 午後5時10分~6時7分、白内障手術、水晶体後嚢破裂で長引く |

| 11/15~18 | タリビッド,リンデロン,ジクロードの点眼投与と,セフゾン,ランツジール,ウルグートの内服投与 眼圧は正常だが、角膜浮腫と眼痛 |

| 11/18 | 午後4時55分、硝子体を切除し眼内レンズを取り除く |

| 11/23 | 細菌検査で腸球菌陽性,バンコマイシン点眼。セファメジンからドイルへ抗生物質を変更 |

実証データは少ないものの、行う方が良い?

前述のように疑問の余地はあるものの、細菌が侵入する可能性が皆無とはいえないから、念のため抗生物質を予防的に投与しておくという考え方もあります。

しかし、抗生物質には耐性菌が生じるという重大な副作用があります(抗生物質の乱用が招く「耐性菌」の脅威って?)。

公益社団法人日本化学療法学会の【脳神経外科および眼科】術後感染予防抗菌薬適正使用のための実践ガイドライン(追補版) では、抗菌薬の予防的投与について、次のように説明しています。

| 内眼手術や眼瞼手術では,結膜や眼瞼の常在菌であるコアグラーゼ陰性ブドウ球菌,黄色ブドウ球菌,連鎖球菌,腸球菌などが,術後感染症の原因菌である。そのため,内眼手術や眼瞼手術では,これらをカバーする抗菌薬の予防的投与が推奨されるが,眼科手術における抗菌薬の全身投与においては,その有効性を含めたエビデンス自体の報告が少ない。海外では,白内障手術において,抗菌薬の予防的全身投与は,行われていないことが多い。白内障手術の眼内炎発症における抗菌薬全身投与の予防効果は,systematicreview ではエビデンスが確立されていない。このように,文献上は,白内障手術において周術期の抗菌薬全身投与の明らかな有効性は認められない。一方,白内障手術などの内眼手術時における周術期での抗菌薬点眼の有効性については,フルオロキノロン系点眼薬を中心に多く報告があり,ほとんどの術者や施設でも行われている。しかしながら,術後感染症の予防における抗菌薬点眼の無作為化比較対照試験(RCT),メタ解析,systematic review は少ない。 |

| 白内障手術後の感染性合併症を最小限に抑えるために、セフロキシムの前房内投与および周術期レボフロキサシン点眼は不要と考えられる。したがって、欧州白内障・屈折手術学会(European Society of Cataract and Refractive Surgery;ESCRS)ガイドライン(周術期抗菌薬投与を必須としている)を再考し、白内障手術後の感染症を予防するための効果的な代替レジメンを認めることを提案する。 |

ジクロードだけで十分?

「科学的根拠(evidence)に基づく白内障診療ガイドラインの策定に関する研究」では、術後点眼について次のように勧告しています(「科学的根拠(evidence)に基づく白内障診療ガイドラインの策定に関する研究」 )。

| ◎術後炎症の発生予防にステロイドの使用が推奨される(グレードB)。 ◎術後炎症・黄斑浮腫の発生予防にジクロフェナックナトリウムの使用が推奨される(グレードB)。 ◎術後炎症の発生予防にブロモフェナックナトリウムの使用が推奨される(グレードB)。 |

点眼の目的は、術後炎症・黄斑浮腫の発生予防ですが、「ジクロフェナックナトリウムの術後点眼はステロイド点眼と同様に術後炎症を抑え」「術後黄斑浮腫はジクロフェナックナトリウムを使用したほうが発生頻度が低い」ということですから、 術後炎症予防については、ジクロード(ジクロフェナックナトリウム)は、ステロイド性抗炎症剤と同様の効果があり、黄斑浮腫予防については、ジクロードの方が、より有効ということになります。

術後炎症については、「手術後角膜が腫れたり、眼圧が上がってしばらく見えにくい場合があります。」という説明もありますが(白内障手術について|白内障の診療|中部眼科)、眼圧上昇という副作用の危険があるステロイドを、術後炎症予防に使うのは矛盾しているようにも思えます。

そもそも、「科学的根拠(evidence)に基づく白内障診療ガイドラインの策定に関する研究」では、ステロイド性抗炎症剤と非ステロイド性抗炎症点眼薬を併用することは、勧告していないのですから、ジクロードだけを点眼しておけば、良いようにも思われます。

角膜上皮損傷の修復が遅れる

抗生物質やステロイド性抗炎症薬には重大な副作用がありますが、非ステロイド性抗炎症薬にも副作用があります。ニッテン(ジクロフェナックナトリウム)の説明書には、次のような記載があります。

| 【 使用上の注意

】 1.慎重投与(次の患者には慎重に投与すること) 点状表層角膜症のある患者[角膜びらん、さらに角膜潰瘍、角膜穿孔へと進行するおそれがある。] 2.重要な基本的注意 眼の感染症を不顕性化するおそれがあるので、観察を十分に行い、感染を起こした場合は投与を中止すること。 |

| 順天堂大学大学院医学研究科 生化学・細胞機能制御学の横溝岳彦教授と、眼科学の岩本怜助教、松田彰准教授らの研究グループは、生理活性脂質12-HHT(*1)とその受容体BLT2(*2)を介した角膜上皮損傷の修復メカニズムの解明に成功しました。白内障術後などに処方される非ステロイド性消炎鎮痛剤(NSAIDs(*3))を含む点眼薬によって12-HHT産生が抑制される結果、角膜上皮損傷の修復が遅れることを見いだしました。さらに、BLT2作動薬が角膜上皮障害の修復を促進することを発見しました。これらの結果は、難治性角膜上皮障害の新規治療法の開発につながる成果です。本研究は、英科学雑誌Scientific Reports電子版(2017年10月16日)に発表されました。 |

術後点眼が本当に3ヶ月も必要なのか、という疑問から検討を続けてきましたが、そもそも術後点眼が本当に必要なのか、その効果と弊害について個々の臨床医が自ら十分に検証した上で指示しているのか、懸念さえ生じて来ました。