| (2021/7/8) |

�@�f�f���@�́AOCT�i�����f�w�v�j�ɂ��_�o���ۂ̌����̊m�F�ƁA���쌟���ɂ�鎋�쌇���̊m�F�ɂ��s���܂��B

�@���̏ꍇ�AA��Ȃ�B��Ȃł́AOCT�����Łu�Γ���̋^��������v�ƌ���ꂽ���̂́A���쌟���łُ͈�͂���܂���ł����BD��Ȃł́AOCT�����Łu�S�����͂Ȃ��v�ƌ����܂����B

�@�����E��ȂŁA�u�Γ���v�ƌ���ꂽ�̂ŁAOCT�����f�[�^�̊J�������߂��Ƃ���A���߂�OCT�������������āA�u���͂Ȃ��v�Ɛ������ς��܂����B

�@�ǂ����āA��@�ɂ���āA����Ȃɔ��f���قȂ�̂ł��傤���B

�������g��ōČ���

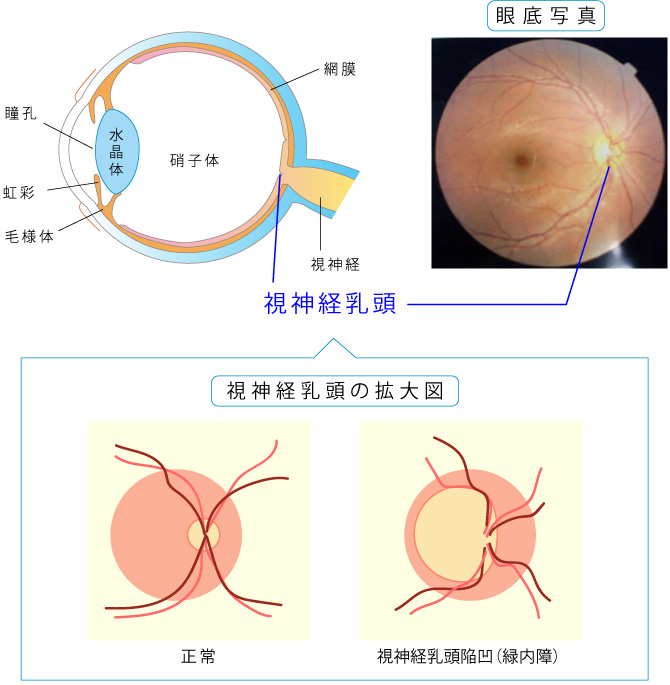

�@OCT�����y����O�́A�����ς���ʐ^�ɂ���Ď��_�o�����̊��g����m�F���Ă��܂����B���݂ł��A�X�N���[�j���O�̂��߁A�l�ԃh�b�N�⌒�N�f�f�Ŋ��ʐ^���g���Ă��܂��B���ʐ^�͎��̂悤�Ȃ��̂ł��i�l�ԃh�b�N�Őf�f���ꂽ�ꍇ | �r�܃T���V���C���ʂ��Ȑf�Ï��j�B

�@���f�S���̊�Ȃ̈�t���݂āA���g����m�F������A��ȂōČ������AOCT�����⎋�쌟���Ȃǂ��邱�ƂɂȂ�܂��B���쌟���܂Ŋ܂߂�Ɣ�p�̑��z�́A13,000�`14,000�~���炢�������ŁA���̂R�����팱�҂̕��S�ƂȂ�܂��B

�@�Ƃ��낪�A�Č������Ă��ُ�̂Ȃ����Ƃ��唼�ł��B���̗��R�͎��̂Ƃ���ł��i�a�I�ł͂Ȃ�"���g��"�b�ڂƌ��N�V���[�Y�b�O�a���w�������j�B

| �@����A���f�Ȃǂ�"���g��"�Ǝw�E����Ă��a�I�Ȃ��̂͂ł͂Ȃ��A���Â͕K�v�Ȃ����Ƃ�����܂��B�Ƃ��������́A�Č����̌��ʂ̑唼������ɊY�����܂��B���̑����́A���_�o���������܂���傫���ꍇ�ł��B�����ڂ����������܂��傤�B �@���_�o�̐��͐�قǏ������悤�ɖ�120���{�ŁA����ł��������������ł��B������ ���_�o�����̃T�C�Y�́A0.8�`4.5mm2�ƁA���Ɍl�����傫���̂ł��B���_�o�̖{���͓����Ȃ̂ɁA���ꂪ�ʂ錊�ł��鎋�_�o�����̑傫�����قȂ�̂ł�����A���̑傫�����o���o���ɂȂ�A�������傫���l�Ŋ����傫���Ȃ�͎̂��R�Ȍ��ۂł��B��������f�̊�ꌟ����"���g��"�Ɣ��肵�₷���̂ł��B �@������̏�Ԃ́A�����u�傫���v�����Łu�g��v���Ă���킯�ł͂Ȃ��A�Γ���Ȃǂ̕a�C��ُ�ł͂���܂���B |

�@�߂��̊�Ȉ�@�ɓd�b����ƁA��������͐f��Ȃ��̂�MRI��������悤�Ɍ����܂����B�����ŁAMRI������\�܂������A�O�̂��ߕʂ̊�Ȉ�@�ɓd�b����ƁA�f�@���Ă��ǂ��Ƃ̂��Ƃ������̂ŁAMRI�����̓L�����Z�����܂����B

�@���̈�@�̊�Ȉ�́A�Ƃ�ł��Ȃ���f���Ȃ���Ă��邱�ƂɁA���߂���C�Â��Ă����悤�ŁA����`���āu��Ȉオ���ڌ���A�E��ł��邩�c���ł��邩�A�����ɕ�����܂��B���_�o�����������ό`���Ă��܂����A���x�̋ߎ��̏ꍇ�͂悭����܂��B�O�̂��ߎ��쌟�������Č��܂��傤�v�Ƃ̂��Ƃł����B���쌟�������Ă݂�ƁA�S�����͂���܂���ł����B����ȗ��A������f�͈�x���Ă��܂���B

OCT�́A�l��ȃN���j�b�N�ɂ܂ōL�����y

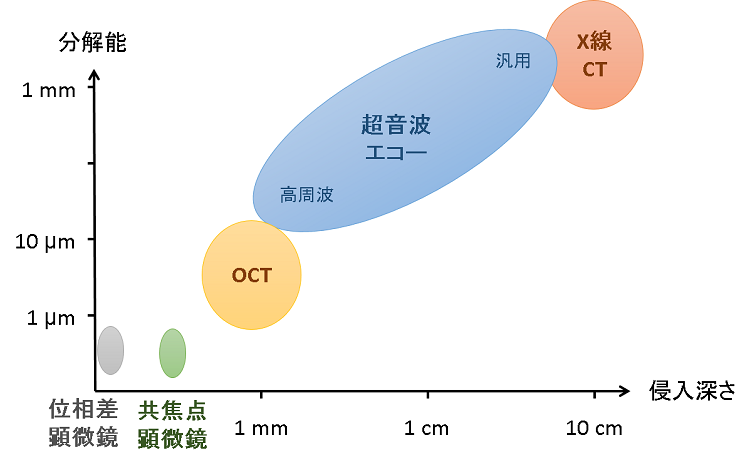

�@OCT�Ƃ́A�uOptical Coherence Tomography�i�����f�w�B�e�j�̗���ŁA���̊����𗘗p���Ď��������̍\����������\�E�����ŎB�e����Z�p�ł��v�B�iOCT�Ƃ́b�V�X�e���Y�G���W�j�A�����O | ���w�@��-���͋@��-�v�����j

�@�����Ƃ��ĉ�����ߐԊO����p���邽�߁A1�~���O��̑g�D�����܂ł����ώ@�ł��܂��AX���̂悤�ȕ��ː�����̐S�z�͂���܂���B�܂��A�������ɕC�G���镪��\�������܂��B

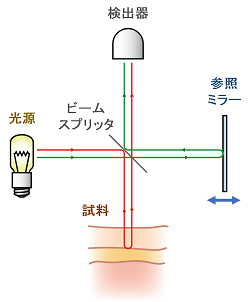

�@�@�B�̌����͎��̂悤�Ȃ��̂ł��B�܂��A��������̌����r�[���X�v���b�^�ŕ������A����̌��������i��̑g�D�j�ɔ��˂����A��������̌����Q�ƃ~���[�ɔ��˂����܂��B���ɁA���˂��Ė߂��ė��������Ăяd�ˍ��킹�܂����A���ꂼ��̋�������v���Ă���ƁA���������Ƃ������Ȃ�̂Łi���̊��j�A�����܂ł̋����𐳊m�ɑ���ł��邱�ƂɂȂ�܂��B

�@���pOCT��2004�N�ɍŏ��Ɏ��p������A2006�N�Ƀg�v�R���Ђ���A��荂���\��SD-OCT���u����������A���݂ł�SD-OCT���u���嗬�ƂȂ��Ă��܂��B���ł́A��w�a�@�A��a�@�݂̂Ȃ炸�A�l��ȃN���j�b�N�ɂ܂ōL�����y���A���̑��u�Ȃ��ł͍����f�Ã��x�����ێ�����̂�����Ȃ��Ă��܂��B�i ���p�����f�w�v�̐i���j�B

�G���[�̌�������d��

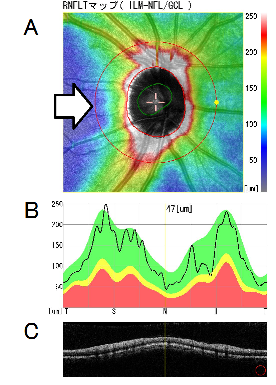

�@OCT�̑�����@�͎��̂Ƃ���ł��i�R�����W�@OCT�Γ���@2011.08�j�B�܂��A���S�|�i�������̒��S�j���邢�͎��_�o�����i�ӓ_�j������̋����œ��S�~��ɂ�����ƈ���X�L�������A���_�o�@�ۑw�̌����𑪒肵�܂��iA�j�B���茋�ʂ��O���t�ɕ\�����܂��iB�j�B�����͏o���_����̋����������A���̔j���͎��_�o�@�ۑw�̌����������Ă��܂��B���_�o�@�ۑw�̌����͕��ʂɂ���ĈقȂ�܂�����A������Ɣ�ׂď\���̌��������邩�ǂ����ɂ���Ĉٕς̒��x�f���܂��B�̃]�[���ɂ���A�\���̌���������A�Ԃ̃]�[���ɂ���A�������Ƃ������Ă��܂��B

�@OCT�̑���ɂ����ẮA���܂��܂̗v�f���G���[�̌����ƂȂ�܂��B���Ƃ��A�u���x�ߎ���┒����E�Ɏq�̍����Ȃǂ̒��ԓ����̍����̉e���ɂ��V�O�i���̌���i�}10�j���C�Z�O�����e�[�V�����G���[�������N��������ƂȂ肤��̂Œ��ӂ��K�v�ł���v�i ���OCT�̂��ׂ��j�B���̏ꍇ�́A���x�̋ߎ��Ŕ�����ł�������A�G���[�̌�������d�ɂ��������ƂɂȂ�܂��B

����ʒu�������ƁA�S���Ⴄ���ʂ�

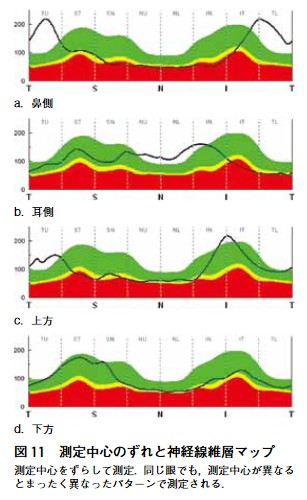

�@�܂��A����҂̋Z�ʂ����ʂɉe�����y�ڂ��܂��B�u�A�[�`�t�@�N�g�ł͂Ȃ����C�ʒu������������ʂ̕]���ɑ傫�ȉe�����y�ڂ��D���S�Ŏ��̂�����N�����ƖԖ����̕��z���ς�邽�߁C���ɒ��S�|����]�����邤���ł͑傫�ȍ����錴���ƂȂ�D���_�o�������͂̐_�o���ۑw�̌��������_�o��������̋����ɂ���ĈقȂ��Ă��邽�߁C���蒆�S������Ă��Ȃ������ӂ��K�v�ł���i�}11�j�v�i���OCT�̂��ׂ��j�B ����ʒu�������ƁA�S���Ⴄ�������ʂ��o�Ă��܂��Ƃ����̂͋����ł��B

�����f�[�^�x�[�X�ʼn��

�@OCT�ł́A���_�o�@�ۑw�̌�������A���_�o�����̉\����\�����܂����A���̔���̊�ƂȂ�̂������f�[�^�x�[�X�ł��B�����f�[�^�x�[�X�̏ڍׂɂ��Ă͖��炩�ɂ���Ă��܂��A�l�Ԃ̊��̌`�Ԃ͐獷���ʂȂ̂ŁA�N��ƌ`�̗ގ����������̊e���ʂ̃f�[�^�Ɣ�r����̂ł͂Ȃ����Ǝv���܂��B

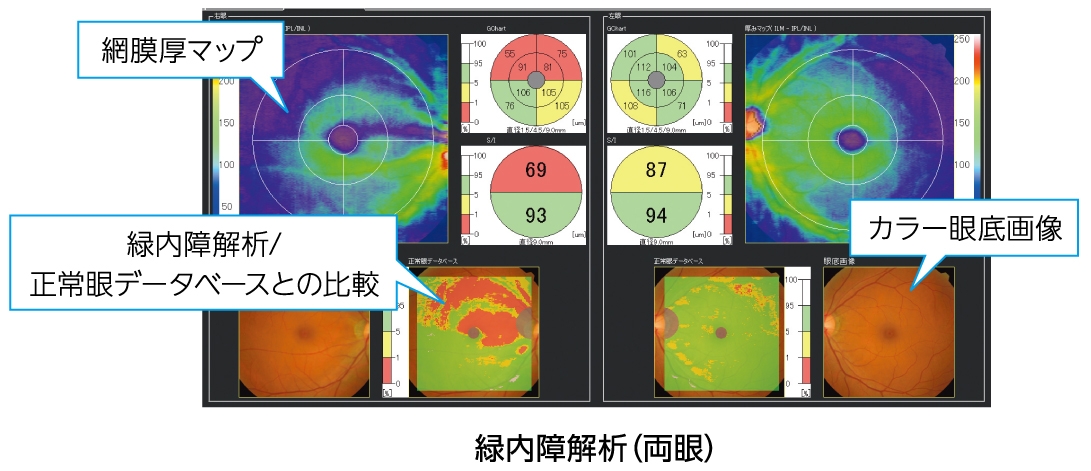

�@�����f�[�^�x�[�X�Ɣ�r������͌��ʂ́A�J���[�}�b�v�ŕ\������܂��i���J�����t�������f�w�v Retina Scan Duo? | �����f�w�v�iOCT�j | ������Ѓj�f�b�N�j�B���_�o�@�ۑw��������蔖�������͐Ԃ��\������܂��B

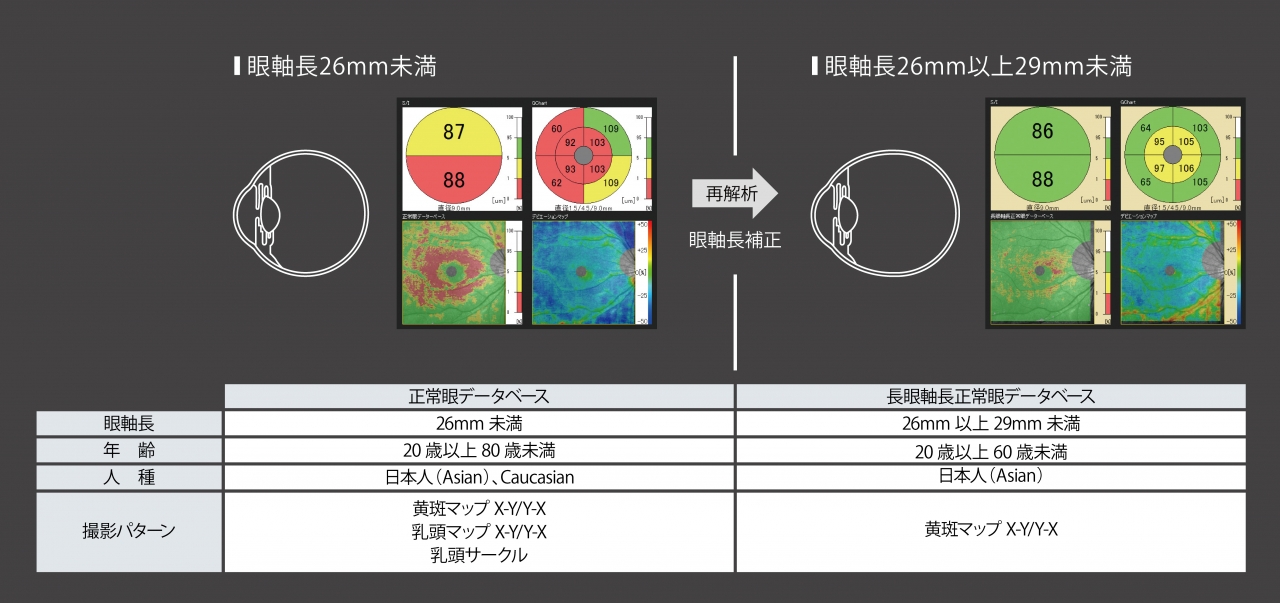

���̉E�ڂ͋K�i�O

�@�ŐV�̋@��ł́A���Ꮂ�������f�[�^�x�[�X���I�v�V�����œ��ڂ��Ă��܂��B����́A�����O�Ŏ��W�����u���Ꮂ���a��̃f�[�^�v�����ɊJ���������̂ł��i�����f�w�v RS-3000 Advance2 | �����f�w�v�iOCT�j | ������Ѓj�f�b�N�j�B���̃f�[�^�x�[�X�ŕ����ƁA�Ԃ����ڗ����Ă����}�b�v�́A�قڑS�ʗƂȂ�܂��B�܂�A�ُ�ł͂Ȃ��������ƂɂȂ�܂��B

�@���̐����ɂ��ƁA���ʂ̐����f�[�^�x�[�X�́A�Ꮂ�̒�����26mm�ȏ�A�܂苭�x�̋ߎ���ɂ͑Ή����Ă��Ȃ����ƂɂȂ�܂��B����ɁA���Ꮂ�������f�[�^�x�[�X���A29mm�ȏ�̒��Ꮂ�ɂ͑Ή����Ă��Ȃ����ƂɂȂ�܂��B�Ȃ��A���Ꮂ�������f�[�^�x�[�X�̓I�v�V�����ɂȂ��Ă���̂ŁA�W����������Ă��܂���B

�@���̖ڂ̊Ꮂ�̒����́A����28.86mm�A�E��29.23mm�ł�����A���ڂɂ��ẮA���Ꮂ�������f�[�^�x�[�X�ŁA���肬��Ή����Ă�����̂́A�E�ڂ͋K�i�O�ł�����A�K�ȃf�[�^�͓����Ȃ��\��������܂��B

�@�Ȃ��A�Տ������ɂ��ƁA���Ꮂ�������f�[�^�x�[�X�ɂ���͗L���������ł��i���{��Ȋw��G�� Online Journal�j�B

���x�ߎ��ł́AOCT�̉�̓f�[�^�́A���ĂɂȂ�Ȃ��H

�@���������AOCT�̉�̓f�[�^�́A�ǂ̒��x�M���ł���̂ł��傤���B

�@���̓_�ɂ��āA����Տ��オ�u����̃m�[�g�Ɏ��̂悤�ɋL�ڂ��Ă��܂��i�n�b�s�ɂ��Γ��ጟ���j�B

| �@���x�ߎ������_�o�ό`���Ă���ꍇ�A�����f�f�v���O�����͂��ĂɂȂ�Ȃ��B �@���S���@�\�Ɋ֗^���邪�m������Ă��Ȃ��B �@�ߏ�f�f�C���B�[�z���������H |

| �_�o���ۑw�̌��݂𑪂邱�ƂŗΓ���f�f���s���Ƃ������݂͏����O���炠��܂������AOCT�̎B�����@������I�ɔ��W�������ƂƁA�Γ���f�f�̃v���O�������J���E���ǂ��ꂽ���ƂŁA�f�f�̈ꏕ�ɂȂ�悤�ɂȂ�܂����B �c�c�Γ���̑����f�f�Ɏg����Ƃ������ƂɂȂ��Ă��܂����A���͂ǂ��炩�Ƃ����ƗΓ���Ŏ����Q���łĂ�����̏�Q���łĂ��Ȃ����핔����S�����Ă���_�o���ۂɗ]�͂����邩�ǂ��������邱�ƂɎg�����Ƃ������ł��B����ʒu�������ƌ��ʂ������Ă���̂ŁA���쌟���̂悤�Ȑ�������Č����ɂ͂��R�����ł��B�Ƃ͂����Ă��A�����舳�|�I�Ɍ������y�Ȃ̂ŁA�̒���N��Ŏ��쌟�����Ă��������Ȃ����҂���ɂ͘N��ł��B |

�O����Γ���́A�����ÂŐT�d�Ɍo�ߊώ@����̂�����

�@���쌟���łُ͈�͏o�Ă��Ȃ��Ă��AOCT�ňُ킪�݂���A�O����Γ���ł���Ƃ��A�_�Ꭱ�Â��n�߂�ׂ����Ƃ����ӌ�������܂��B�u�Γ���̐f�ÃK�C�h���C���ŁA�ϋɓI�Ɋሳ�������ė\�h���͂���܂��傤�Ǝ����ꂽ�v�Ƃ������̂ł��B

�@�m���ɁA2018�N�̗Γ���f�ÃK�C�h���C���ł́APreperimetricglaucoma�̖��Ƃ��Ģ�O����Γ��ᣂ̖��̂��NjL����Ă��܂��i���{�Γ���w���� �Γ���f�ÃK�C�h���C��(��4��)�j�B

�@�Γ���̕��ނ̕t�L�Ƃ��āA���̂悤�ɐ������Ă��܂��B

| �O�������(preperimetric

glaucoma�FPPG) ��ꌟ���ɂ����ėΓ��ᐫ���_�o����������Ԗ��_�o���ۑw���������Ȃǂ̗Γ������������ُ킪����Ȃ�����ʏ�̎����ÓI���쌟���Ŏ��쌇����F�߂Ȃ���Ԃ�O����Γ���Ə̂���D |

| �O�������(preperimetric

glaucoma) �����I�ɂ͖����ÂŐT�d�Ɍo�ߊώ@����D�������Ȃ���C���ሳ��C���x�ߎ��C�Γ���Ƒ����ȂǗΓ��ᔭ�ǂ̊댯���q��L���Ă���ꍇ��C���ꂠ�邢�͂�萸���Ȏ��쌟������O�����摜��͑��u�ɂ��ُ킪���o�����ꍇ�ɂ́C�K�v�ŏ����̎��Â��J�n���邱�Ƃ��l������D |

| �@���O�����摜��͑��u��p�����Γ���f�f�͂����܂ŕ⏕�I�ɗp����ׂ��ł���C�ŏI���f�͎��쌟�����ʂȂǂ��܂ߑ����I�ɔ��f����ׂ��ł���Ƃ̍l�����嗬�ł������D���̊�{�I�ȍl�����͕ς���Ă��Ȃ����C�ߔN��SD-OCT�ł́C�Γ���ɂ����čł���������ω��������镔�ʂ̈�ł��鉩�����̖Ԗ��_�o�ߍזE�w�𒆐S�Ƃ����Ԗ����w�̕ω������o�ł��邱�Ƃ���CSD-OCT��p���Ă͂��߂Đf�f�ł���Γ���������Ă����D���ɗՏ��I�Ɍ��o�ł��鎋���Q���o������ȑO�̒i�K�̗Γ��ᐫ���_�o�ǁC������O����Γ���(preperi-metric glaucoma)�ɂ����ẮC�摜��͑��u�ɂ��f�f����̂ƂȂ�D�������Ȃ���C�摜��͑��u�ɂ����Ă����萸�x�̌��E������C�܂����܂��܂ȑ���ɂ��A�[�`�t�@�N�g�̏o�������Ȃ��Ȃ��D�܂��C�摜��͑��u�ňُ킪�������̂͗Γ���Ɍ���Ȃ��D���������āC���茋�ʂ��L�ۂ݂ɂ����ɁC�ŏI�I�Ȕ��f�͂����܂ł��܂��܂Ȍ������ʂ𑍍����ĂȂ���Ȃ���Ȃ�Ȃ��D |

���x�ߎ��ł͗Γ���̐i�s���x��

�@�Γ���f�ÃK�C�h���C���ł́AOCT�����ňُ킪�݂���O����Γ���Ɛf�f���ꂽ�ꍇ�ɁA���Â��n�߂�ׂ������Ƃ��āA�@���ሳ�A�A���x�ߎ��A�B�Γ���Ƒ��̊댯���q�A�C��萸���Ȏ��쌟�����ňُ킪���o���ꂽ�ꍇ�A�������Ă��܂��B

�@���x�ߎ��ɂ��ẮA�u��13���ƒʏ��荂�p�x�ɗΓ���l�̎����Q����������v�Ƃ�������������܂��i���x�ߎ��̗Γ���̐f�f�Ǝ��ÁbWeb�㎖�V���j�B

| �킪�����܂ޓ��A�W�A�����𒆐S�ɁC�S���E�ɂ����ċߎ����Ґ��͋}���ɑ������Ă���B���̒��ł��[���Ȏ��́E�����Q�Ɏ���l�X�ȏǏ�������������鋭�x�ߎ����҂̑����́C�傫�ȎЉ�I���O�ƂȂ��Ă���B���x�ߎ��̖{�Ԃ͊ዅ�̉ߓx�ȉ����i�Ꮂ�����j�ɂ��ɒ[�ȋߎ����ł���C��ʓI�ɊᎲ��26.5mm�ȏ�i�ʏ��24.5mm���x�j�C���ܓx�́|8.0�W�I�v�g���[�iD�j������̂ƒ�`����Ă���B���x�ߎ��̍����ǂ̒��ł��ł��p�x�������C���[���ȍ����ǂ̂ЂƂ��Γ���l�����Q�ł���B�킪���ɂ�����Γ���̗L�a���͖�5���ł���̂ɑ��C���x�ߎ���ł͖�13���ƒʏ��荂�p�x�ɗΓ���l�̎����Q���������邱�Ƃ�������̎����̏d�v�����킩��B |

| ���x�ߎ��i-8�c�ȉ��j��10�N�ȏ�ώ@�����13.2%�Ŏ���ُ킪�o��������60%�ȏ�Ŏ��삪�i�s����ƕ���Ă��܂��B�ߎ��ɂ͋ߎ����L�̓����X�Γ��Ő�����\���I�ω��i��-PPA���傫���B�j�ɂ�鎋�_�o��Q������܂��B���̏�Q�͐i�s���x���x�������o���p�x�����Ȃ��ł��B�������Ƃ͕ʂɊሳ���̉��͂ɂ���Đ�����⿏�̐Ǝ㐫�ɂ��Γ��ᎋ�_�o�ǂƂ������_�o��Q�i��-PPA���傫���B�j�����݂����̏�Q�͐i�s���x�����������o���p�x�������ł��B�ߎ���Γ���͂���2�̏�Q���d�Ȃ����a�Ԃƍl�����Ă��܂��B���̂Ƃ��낻�̊������ȒP���߂鎖�͂ł��܂���B�X�̃P�[�X�Őf�f�Ǝ��Âɂ��Ĉ�t�Ƒ��k���邱�ƂɂȂ�܂��B |

�@����ɁA���x�ߎ��ł͗Γ���̐i�s���x���Ƃ����������ʂ�����Ă��܂��i �ߎ��Γ���̕a�ԉ𖾂Ɛf�f�̓A�b�v�̂��߂�OCT�v���O�����̊J���j�B

| �悸�A�����J�����p�Γ���i�L�`�j�Ǘ�333��333����A�Ꮂ��26�o�ȏ�܂��́\�UD �ȉ��̋��x�ߎ��Q107��107��A�\�UD����\�PD�̒����x�ߎ��Q106��106��Ɓ\�PD�ȏ�̔�ߎ��Q120��120��̂R�Q�ɕ����āA�����Q�i�s�̉�͂���ѓ����o���̏o���p�x����͂����B���̌��ʁA���x�ߎ��Q�ł͔�ߎ��Q�ɔ�r���āA�����o���̕p�x���L�ӂɒႭ�A�܂��AMD�X���[�v�A�����\��͂Ŏ���̐i�s���x���L�ӂɒx�����Ƃ����������B |

| �u�w�����ɂ��ߎ���͗Γ���̜�a�����������Ƃ��m���Ă���B���ɁC���x�ߎ���ł͗Γ����a������荂���B����ŁC�u�w�̃f�[�^�ł͋ߎ���̗Γ���͐i�s���x�����Ƃ�������Ă���B�������C���n�Տ��ł͋��x�ߎ���̗Γ���̊��҂Ŕ�r�I�Ⴂ�N��Ŏ���i�s�������č���ǗႪ����B |

���_�o�́A�N��5��{��������������

�@�Γ���͎��_�o����������a�C�ł����A�Γ���łȂ��Ă��A100���{�`120���{����Ƃ���Ă���l�Ԃ̎��_�o��20�Έȍ~�A�N��5��{���炢�������������邻���ł��i �ڂɊւ���펯�E��펯�b��Ȑ���ɕ����b�Q�V���f�B�J���V���[�Y�j�B ���������āA�����Ɍ����Ȃ�A�Γ���͎��_�o����������a�C�ł͂Ȃ��āA���_�o�̌���������������a�C�Ƃ������ƂɂȂ�܂��B

|

�Ԗ��⎋�_�o�́A�]�Ɠ��������_�o�̍\���ł��̂ŁA�u���܂ꂽ�Ƃ��̍זE�������Ǝg��������v���Ƃ��h���ł��B����͂܂�A�a�C��V���Ő_�o�זE�������Ă��A�V�����זE�������Ȃ����߁A�זE���͔N�X�������Ă����Ƃ������Ƃł��B |

�@��N���l�Ɣ�ׁA�����x��70�������ƂȂ�A���e頏ǂƔ��肳��܂��i�u���e頏ǁi���e���傤�ǁj�v�b���{���`�O�Ȋw�� �Ǐ�E�a�C������ׂ��j�B

�@���e頏ǂƂ́A���̗ʁi���ʁj�������č����キ�Ȃ�A���܂��₷���Ȃ�a�C�ł��B���e頏ǂ͈��|�I�ɏ����A���ɕo��̏����ɑ����݂��A�����z�������̌�����V���Ɗւ�肪�[���ƍl�����Ă��܂��B

�@���܂��₷���Ȃ�a�C�ł�����A�]�Ȃ��悤�ɒ��ӂ��邱�Ƃ��A��Ԃ̑Ώ��@�ł��B

80�ɂȂ�ΑS���Γ���H

�@�����x�Ƃ͈���āA���_�o�̖{���͑���ł��܂���B�����ŁA���_�o�����̌`���王�_�o�̌�����\��������@������܂����A�O�q�̂悤�ɂ��Ȃ��G�c�Ȃ��̂ł��B�܂��AOCT�i�����f�w�B�e�j�Ŏ��_�o�@�ۑw�̌����𑪒肵�A���_�o�̌�����\��������@������܂����A����ʒu�������ƁA�S���Ⴄ�������ʂ��o�Ă��܂���A���x�ߎ���̓G���[�������N��������ƂȂ肦�܂��B����ɁA���ʂ̐����f�[�^�x�[�X�́A���x�ߎ���ɑΉ����Ă��܂���B

�@���ǁA���쌟���Ŏ��쌇���𑪒肷��̂������Ƃ��m���ȕ��@�ƂȂ�܂��B

�@�Ƃ���ŁA���_�o�̍זE����100���{�`120���{����A20�Έȍ~�A�N��5��{���炢������Ƃ���Ȃ�A80��30���{����v�Z�ƂȂ�܂��B�Ƃ���ƁA20�̂���ɔ�ׂ�ƁA25�`30���̌����ƂȂ�܂��B��������ƁA���쌇����������\��������܂����A���̏ꍇ���Γ���Ɣ��肳���̂ł��傤���B80�ɂȂ�ΑS���Γ���ɂȂ�̂ł��傤���B�Γ���̔���ɂ͖��m�Ȋ�͂Ȃ��̂ŁA���̂�����̋��ڂ͂����܂��ł��B

�@���������A���쌇�����������Ƃ��Ă��A���_�͕p�ɂɈړ����Ă��܂����A���E�̊�݂͌��Ɏ���̌������J�o�[���Ă���̂ŁA���쌇���������i�܂Ȃ���A���퐶���ɂ͕s�ւ͊����Ȃ����̂Ǝv���܂��B

�@����ሳ�̗Γ���͂������Ƃ����i�s���Ȃ��̂ł�����A80�ŗΓ����鍐����Ă��A���퐶���ɂ͕s�ւ͊�����قǂɕa�C���i�ޑO�Ɏ������s����\�����傫���Ǝv���܂��B

�@�Տ�������̂悤�ɏq�ׂĂ��܂��i�]��(��߂�)�Ǝ��Õ��j | ��{����j�B

|

�Ƃ��ɍŋߐf�f����邱�Ƃ������Ȃ�������ሳ�Γ���ł͐i�s���x���̂ŁA�����܂Ŏ��邱�Ƃ͂܂�ł��B �]�����l�����ꍇ�A����ɂȂ��Ă���Γ��Ⴊ�������Ă��A�����i�K�Ȃ炠�܂�S�z����K�v�͂���܂���B�W�O�Έȏ�Ȃ玡�Â���K�v���Ȃ������m��܂���B |

�@�����A�T�d�ɍs������悤�ɂȂ�Ƃ����Ӗ��ɂ����ẮA�����x�̑���Ɠ��l�ɁA���쌟�����Ă����̂������Ȃ���������܂���B